探求

Inquiry Based Learning

女川でシェア型書店を始めたい

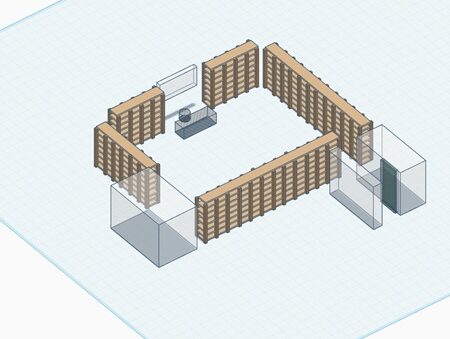

本のさかいは新刊を販売する書店として活動するほか、シェア型書店としても活動したいと考えています。このページではシェア型書店について解説していきます。

1.シェア型書店を動画で紹介

シャア型書店とはどのような存在か、またどのような種類があるのか、以下で紹介します。

Arumatie 101人のシェア型本屋 福島県田村市

本と茶TOBIRA 長野県大町市(2万5000人)

特定のテーマで話し合い、本をきっかけに実践に移していく「とびらぼ」を運営

PASSAGE by ALL REVIEWS 東京都神保町

栄町共同書店 沖縄県那覇市

ふうせんかずら 無人シェア型書店 カフェ 奈良県奈良市東城戸町(奈良市34万人)

HONBAKO 京都宇治 京都府宇治市(宇治市17万人)

HONBAKO 堺本店 大阪府堺市

みんなの表町書店 期間限定 岡山市

2.シェア型書店の意義

私たちがつくろうとしているのは「本を売る場所」以上のものです。それは、人と本、人と人とが出会い、学び合い、社会を育む場です。ここでは、シェア型書店が持つ本質的な意義を、4つの観点から説明します。

①異界との遭遇 — セレンディピティの場としての本屋

デジタル社会では、私たちは情報にあふれた環境に生きています。しかしその多くは、アルゴリズムによって「好みに最適化された世界」を繰り返し提示するものです。ネットの世界は、自分の好みを超えた、自分の世界観を揺るがすような本との出会いを、自分の想像を超えた、遠ざけてしまう側面もあります。しかし、シェア型書店では、人間が自ら選んだ本が棚に並ぶことで、思いもよらぬ一冊との出会い——つまり「セレンディピティ」が生まれます。これは、紙の本と物理的な書店という空間だからこそ可能な、文明社会における本質的な機能のひとつです。

②画一的な情報伝達から、文化の創造へ

従来の書店は、多くの場合、取次業者によってパッケージされた本を並べる「情報の配信拠点」でした。ネットがない時代であれば情報を受け取ることそのものに大きな意義がありました。しかし、インターネットの出現で多くの人がネットから大量の情報を取得できるようになりました。もっとも、本での情報配信の時代は紙という有限性があることから、できるかぎり良質な情報に厳選されていました。しかし、質を問わない大量の情報にかこまれれうようになった今、課題は、どんな情報を得るか、というキューレーションです。シェア型書店は、一人ひとりの棚主が自分の世界観を持って選書する場所です。この多数の人による選書が空間的に可視化されることで、書店は知のコレクティブ(共同体)となります。本を媒介とした人間の推薦は、ただの情報ではなく、知的な「招待」です。これはすなわち、「学び」であり、文化の創造行為そのものです。

③地域に芽吹く「市民の大学」

本を他者に薦めるという行為は、単に趣味を共有するだけではありません。それは、知を伝えるという意味において、教師や教授と同様の営みです。シェア型書店とは、そうした知の媒介者たち(=棚主たち)が集まった場所であり、

それはまるで一つの「大学」のようでもあります。さらに、読書会やゼミが開かれることで、書店は単なる販売空間ではなく、対話と探究の教育機関としての性質を帯びていきます。

④教育格差を埋める、地域からの知の再構築

現在、都市と地方の間には教育環境に大きな格差があります。書店が消え、学びの機会が失われていく地方において、シェア型書店は本というもっとも低コストで普遍的な教育資源を用い、地域に新たな「学びの拠点」をつくり出す可能性を秘めています。そこでは誰もが先生と生徒として参加し、教える人と学ぶ人の境界を超えて、地域全体が学び合う「知の共同体」が育まれていくのです。

以上、シェア型書店は、地域の未来そのもの、本を通じて、人が世界を広げる場所です。それは、一人ひとりの知的な営みが、地域の教育と文化を育てる新しいインフラであり、「市民がつくる大学」「本でつながる街」と言っても過言ではありません。この場所に集まる人たちこそが、未来の教授陣であり、学びの開拓者なのです。