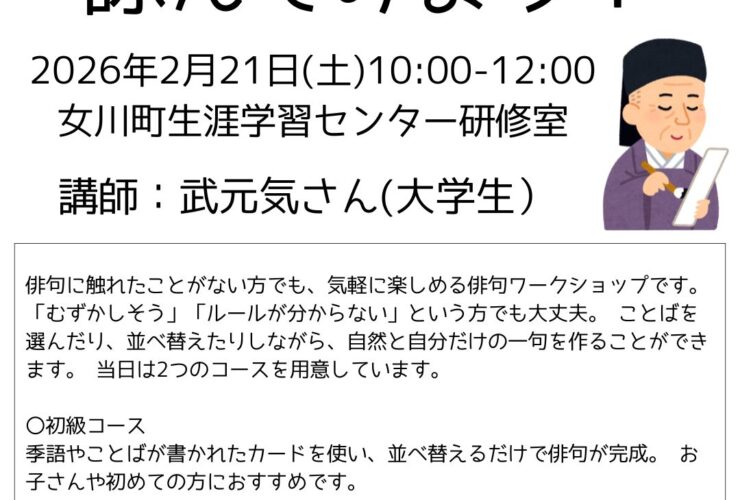

女川縄文フォーラム~縄文で女川・出島を盛り上げることができるのか?~

近年、縄文への関心が高まっています。

2021年には「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録されました。各地の縄文施設や展示会には多くの人が訪れており、縄文を通じて地域を盛り上げようという自治体も増えています。

実は女川にも豊かな縄文遺跡が残されており、出島には貝塚や配石遺構群が存在します。

それでは、縄文を通じて女川の魅力を発信し、地域を盛り上げていくことはできるのでしょうか。

それが今回の「女川縄文フォーラム」のテーマです。

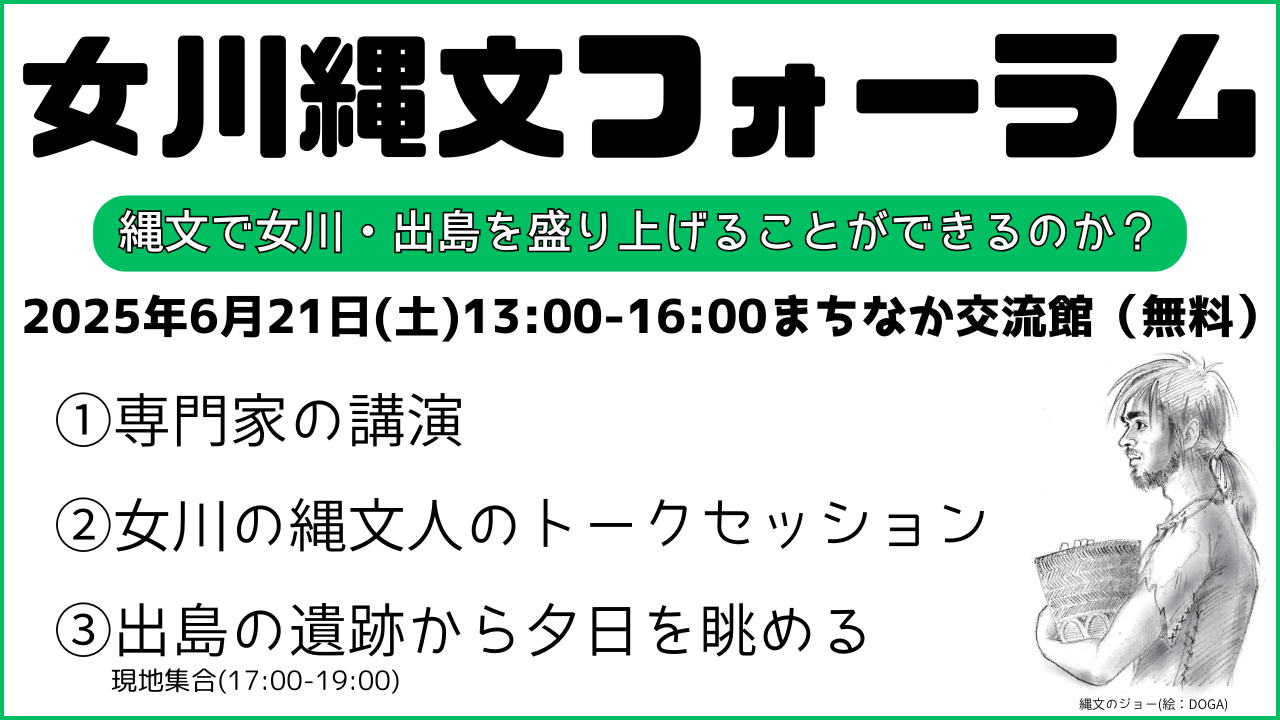

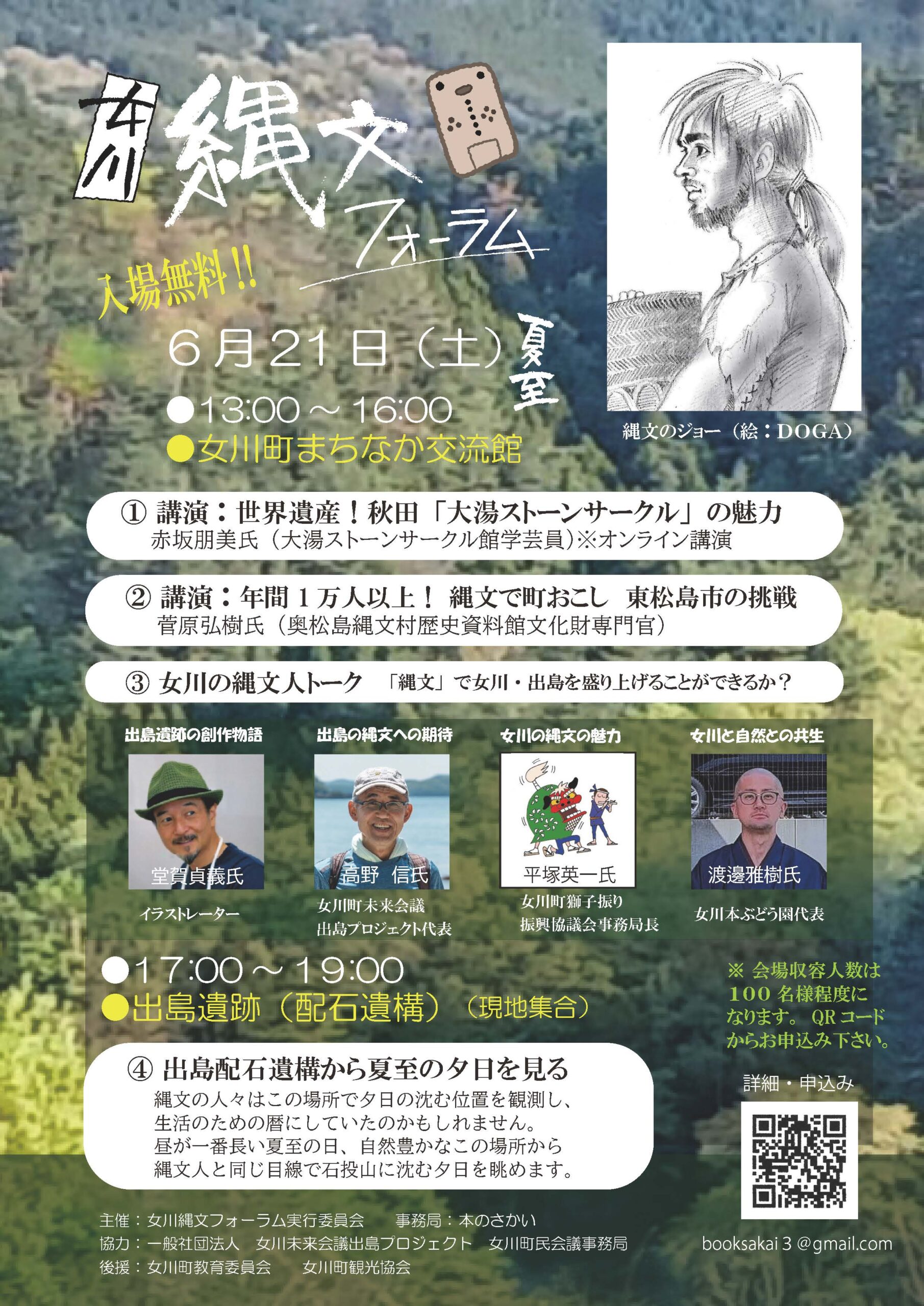

本フォーラムでは、まず専門家による2つの講演を通じて学びを深めます。

- 世界遺産!秋田の大湯ストーンサークルの魅力(赤坂朋美氏 大湯ストーンサークル館 学芸員)

- 年間1万人以上!縄文で町おこしをした東松島市の挑戦(菅原弘樹氏 奥松島縄文村歴史資料館 文化財専門官)

続いて、女川の縄文に取り組む地元有志によるトークセッションを行い、女川の縄文の可能性について探っていきます。

さらに、希望者にて出島遺跡の現地見学も行います。

この日は夏至。出島の遺跡から見る夕日は、夏至の日に石投山の真上へと沈みます。この特別な景観から、縄文の人々はこの場所を天文観測の場とし、夏至を祝っていた可能性があります。海と森に囲まれた美しい自然の中で、縄文の人々と同じ風景を体感してみませんか。

お子さまから大人の方まで、縄文文化や女川・出島の未来に関心のある方ならどなたでもご参加いただけます。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

—————–

女川縄文フォーラムはこちらのフォームからお申込みください。

—————–

イベント概要

| 名称 | 女川縄文フォーラム |

|---|---|

| 日時・場所 | 2025年6月21日(土) |

| 内容1 | 第1部 フォーラム(13:00-16:00 まちなか交流館) |

| 内容2 | 第2部 夏至祭(17:30-19:00 出島配石遺構群) |

| 料金 | 無料 |

| 対象 | 子供から大人まで。縄文や女川・出島の振興にご関心がある方であればどなたでも。 |

| 申込 | こちらのフォームからお申込みください |

| お問い合わせ | 女川縄文フォーラム実行委員会(事務局:本のさかい:booksakai3@gmail.com) |

| 主催 | 女川縄文フォーラム実行委員会 |

| 事務局 | 本のさかい |

| 協力 | 一般社団法人女川未来会議出島プロジェクト |

| 後援 | 女川町教育委員会 |

| チラシ(A4サイズ裏表 pdf ) | https://booksakai.jp/wp-content/uploads/2025/05/311ca965679f4220fe7837bba4835f03.pdf |

イベント詳細

目次

- イベントの趣旨:女川の縄文の可能性

- 専門家の講演:ストーンサークル&縄文による町おこし【まちなか交流館 13:00-15:00】

- トークセッションで女川の縄文の可能性を探る【まちなか交流館 15:00-16:00】

- 縄文の人々が見た夏至の夕日を見る【出島ストーンサークル 17:00-1900】

- これからについて

1.イベントの趣旨:女川の縄文の可能性

出島の遺跡

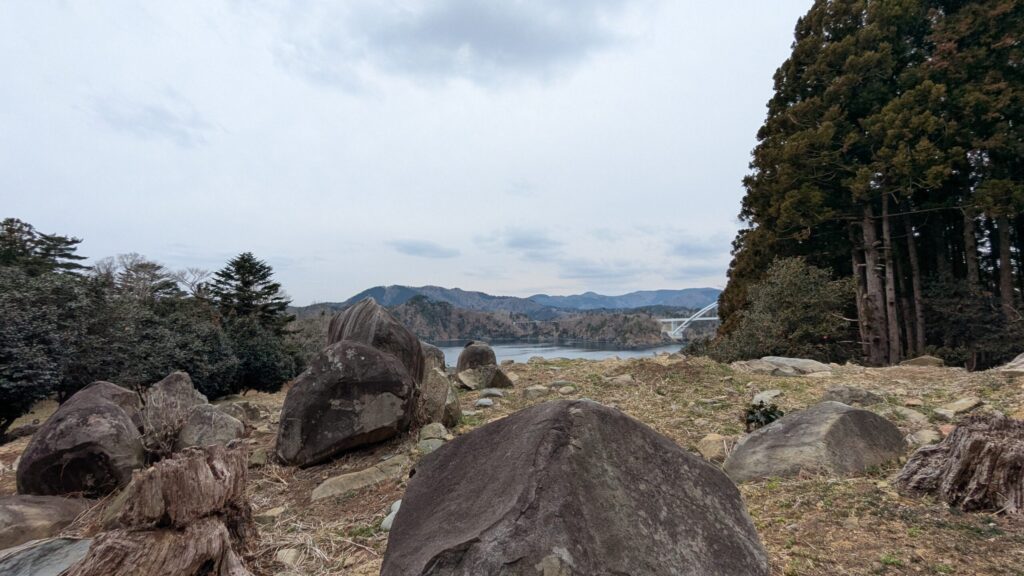

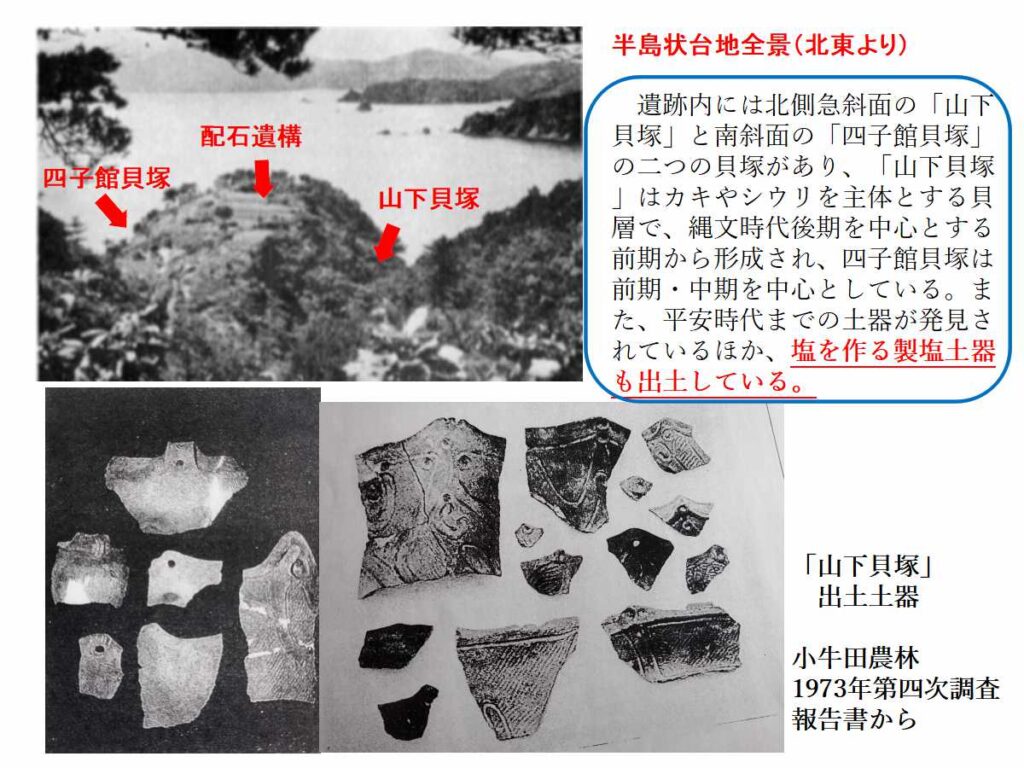

女川には数多くの縄文遺跡がありますが、その中でも代表的な遺跡の一つが、出島にある貝塚と大小の石を並べた配石遺構群です。地元では「天狗の仕業」と伝承されていたそうですが、これらの遺跡は1960年代から1970年代にかけて、小牛田農林高校の先生と生徒が調査したことによって明らかになりました。

この配石遺構群について、なぜこのような巨石を運んだのか、どうやって運んだのか、どのように利用していたのかなど、まだ多くの謎が残されています。

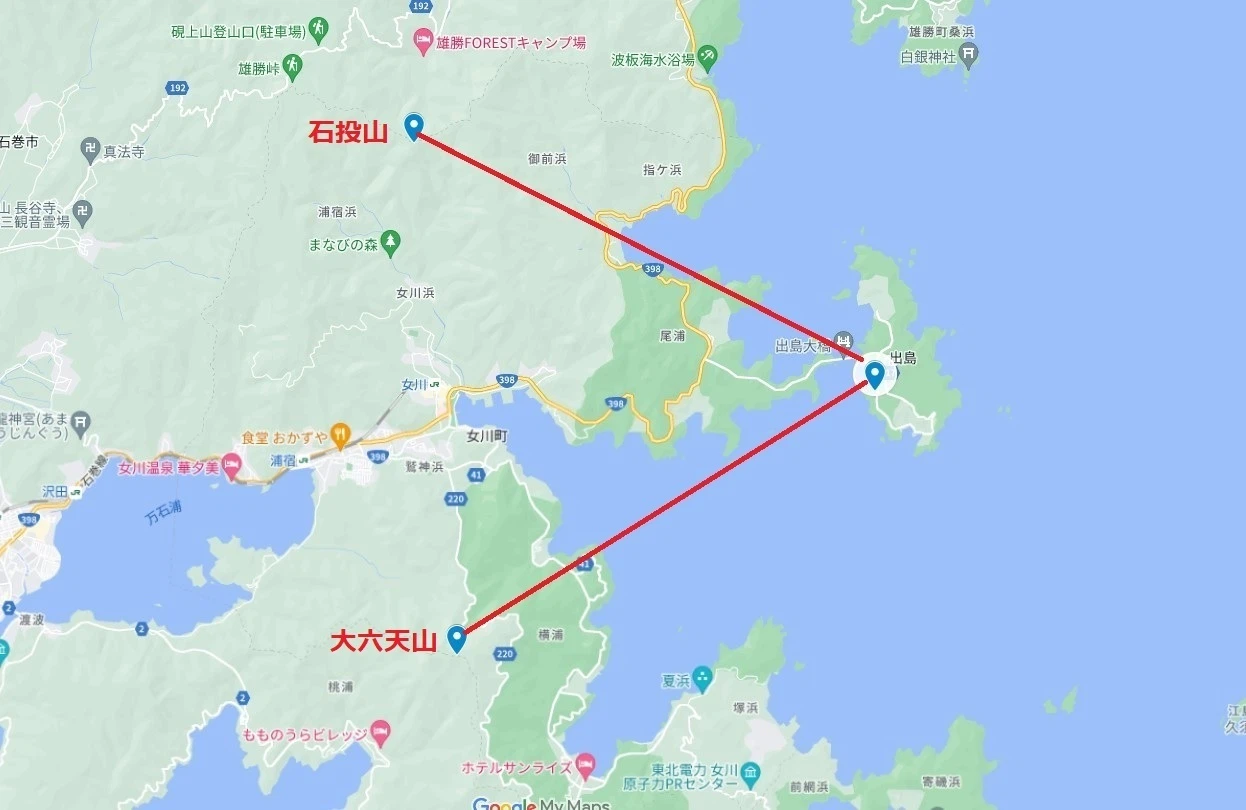

女川には石投山や第六天山といった山々がありますが、この出島の遺跡から太陽の軌跡を観測すると、夏至には太陽が石投山の真上付近に、冬至には第六天山の真上付近に沈むことが分かっています。このことから、縄文の人々はこの場所から天文台として利用し、季節の移り変わりを把握していた可能性も指摘されています。

以下のイラストは、女川の絵描き兼エンジニアの堂賀貞義氏が、出島の遺跡から見た太陽の沈む位置を調査して、1年の移り変わりを表したものです。

絵:堂賀貞義氏

このように出島にある配石遺構群や貝塚は、縄文の人々の生活や社会、その精神を考えるきっかけを与える貴重な遺跡ですが、小牛田農林高校による調査以降、本格的な調査は行われておらず、野ざらしの状態となっており、その価値は十分に解明されていません。

1960年代70年代の配石遺構群と貝塚に関する調査報告書はこちら

※女川町誌における出島の遺跡の説明

女川のしゃこちゃん!?

出島の遺跡だけでなく、女川の縄文にはまだまだ大きな可能性が秘められています。

近年ブームになっている縄文ですが、特に「土偶」が注目を集めています。著名な土偶が展示される企画展には多くの来場者が訪れ、「土偶女子」という言葉が生まれるほどの人気となっています。

宮城県でも、2025年7月から東北歴史博物館で特別展「世界遺産 縄文」が予定されており、人気のある土偶が宮城県に来るということで話題になっています(以下の写真を参照)。

土偶の中で特に有名なのが、青森県つがる市の亀ヶ岡遺跡から出土した遮光器土偶、通称「しゃこちゃん」です。

遮光器土偶・1886年(明治19年)青森県亀ヶ岡遺跡出土

実は、女川の縄文遺跡からもこの「しゃこちゃん」と似た土偶の下半身が出土し、詩人の白鳥省吾がこの土偶の詩を詠むなど、当時は大きな話題になりました。

この土偶は女川の生涯教育センターに展示されており、残念ながら東日本大震災時に消失しましたが、女川の地下にはまだ遮光器土偶、「女川のしゃこちゃん」が眠っているかもしれません。

それでは、女川には、このような豊かな縄文遺跡を活かして町を盛り上げることができるのでしょうか。特に、出島にある配石遺構群、ストーンサークルで町を盛り上げることができるのでしょうか。

この点を考える機会として、2025年6月21日(土)、専門家や関係者をお招きして「女川縄文フォーラム」を開催する運びとなりました。

2.専門家の講演:ストーンサークル&縄文による町おこし【まちなか交流館:13:00~15:00】

①「世界遺産!秋田の大湯ストーンサークルの魅力」赤坂朋美氏(大湯ストーンサークル館学芸員)【オンライン講演】

なぜ縄文の人々は石を並べたのでしょうか。ストーンサークル、環状列石、配石遺構とは何でしょうか?

秋田県鹿角市にある大湯環状列石は、縄文時代に築かれた二つの大きなストーンサークルがある遺跡です。それぞれ直径40メートル以上もあり、保存状態も良いことから日本を代表するストーンサークルとして知られています。

日時計のような役割を果たす石が置かれ、また夏至の日には太陽が二つのストーンサークルをつないだ延長上に沈むことから、天体観測や共同体の祭祀などに使われていた可能性も指摘されています。

なぜ縄文の人々がこのようなストーンサークルを作ったのかについては、まだ多くの謎が残されていますが、縄文時代の精神文化や社会構造を理解する上で極めて重要な考古学的遺産であると評価されています。

※大湯ストーンサークル館には人気キャラクター「どばんくん」も展示されています。

通常、貝塚や土器などの遺物は地下にあるため目にすることはできませんが、配石遺構は実際に目で見て、その空間を体験できる貴重な存在です。

本講演では、世界遺産となった大湯環状列石とはどのような遺跡なのか、ここから何が分かるのか、そしてなぜ多くの人々を惹きつけるのか、を学びます。

この講演を通じて、出島の配石遺構についての理解を深めることができると思います。

②「年間1万人以上が訪問!東松島市の縄文による町おこし」菅原弘樹氏(奥松島縄文村歴史資料館 文化財専門官)

縄文で町おこしができるのでしょうか?

この点、東松島市(旧鳴瀬町)は18年にわたり縄文を核とした町づくりを実施してきました。

東松島市の宮戸島には日本最大級の貝塚である「里浜貝塚」があります。大正時代から断続的に調査が行われてきましたが、旧鳴瀬町は、1990年(平成2年)、「奥松島縄文村構想」を掲げ、里浜貝塚を通じて町おこしを始め、1991年(平成3年)、「奥松島縄文村基本計画」を策定して、文化財保護、社会教育、文化観光、地域づくり、考古学研究を柱とした取り組みを始めました。

その後、奥松島縄文村歴史資料館を開館し、文化財保護法の史跡指定を目指して活動、1997年(平成7年)に史跡指定を受け、18年を費やして整備して、2008年(平成20年)には「縄文人が見たままの海で、縄文を体感・体験できる」体験型の史跡公園「さとはま縄文の里 史跡公園」が完成しました。

奥松島縄文村歴史資料館では、里浜貝塚の出土遺物の展示するとともに、縄文時代の暮らしや文化を学べる体験型施設として、年間2万人以上の人々が訪れています。小学生の遠足や中高生の修学旅行先としても人気です。

このような取り組みは、地域の歴史を再発見し、住民の誇りとなるだけでなく、交流人口の増加や地域経済の活性化にもつながっています。

本講演では、東松島市の具体的な事例を通じて、女川の縄文遺跡を活用した町おこしの可能性を探ります。

3.トークセッション:女川の縄文の可能性を探る【まちなか交流館:15:00~16:00】

①「出島の遺跡の現状」高野信氏(一般社団法人女川未来会議出島プロジェクト)

出島の振興とストーンサークルの整備に取り組んできた一般社団法人女川未来会議出島プロジェクトの高野信氏から「出島の振興と出島の遺跡の現状」についてお話をいただきます。

②「女川の縄文遺跡の魅力」平塚英一氏(女川町獅子振り復興協議会)

在職中は女川町教育委員会の職員として文化財に従事し、現在、女川町獅子振り復興協議会事務局長を務める平塚英一氏から、女川の縄文遺跡の魅力についてお話をいただきます。

③「出島遺跡の物語」堂賀貞義氏(絵描き&エンジニア)

出島配石遺構から見る太陽の軌道を計算し、季節ごとに太陽が沈む位置を特定、縄文の人々が季節の移り変わりを把握して可能性を検証した堂賀貞義氏から、イラストを用いて、出島で暮らしていた縄文の人々の物語をお話いただきます。

④「これからの女川での自然との共生」渡邊雅樹氏(女川本ぶどう園)

人口が減少して森林の管理が追い付かなくなり、森の荒廃が進行しています。女川でのワイン製造・ワイン樽づくりを通じて森の管理に取り組む女川本ぶどう園の渡邊雅樹氏から、これからの女川での自然の共生のカタチ、縄文の精神を今に活かす方法についてお話をいただきます。

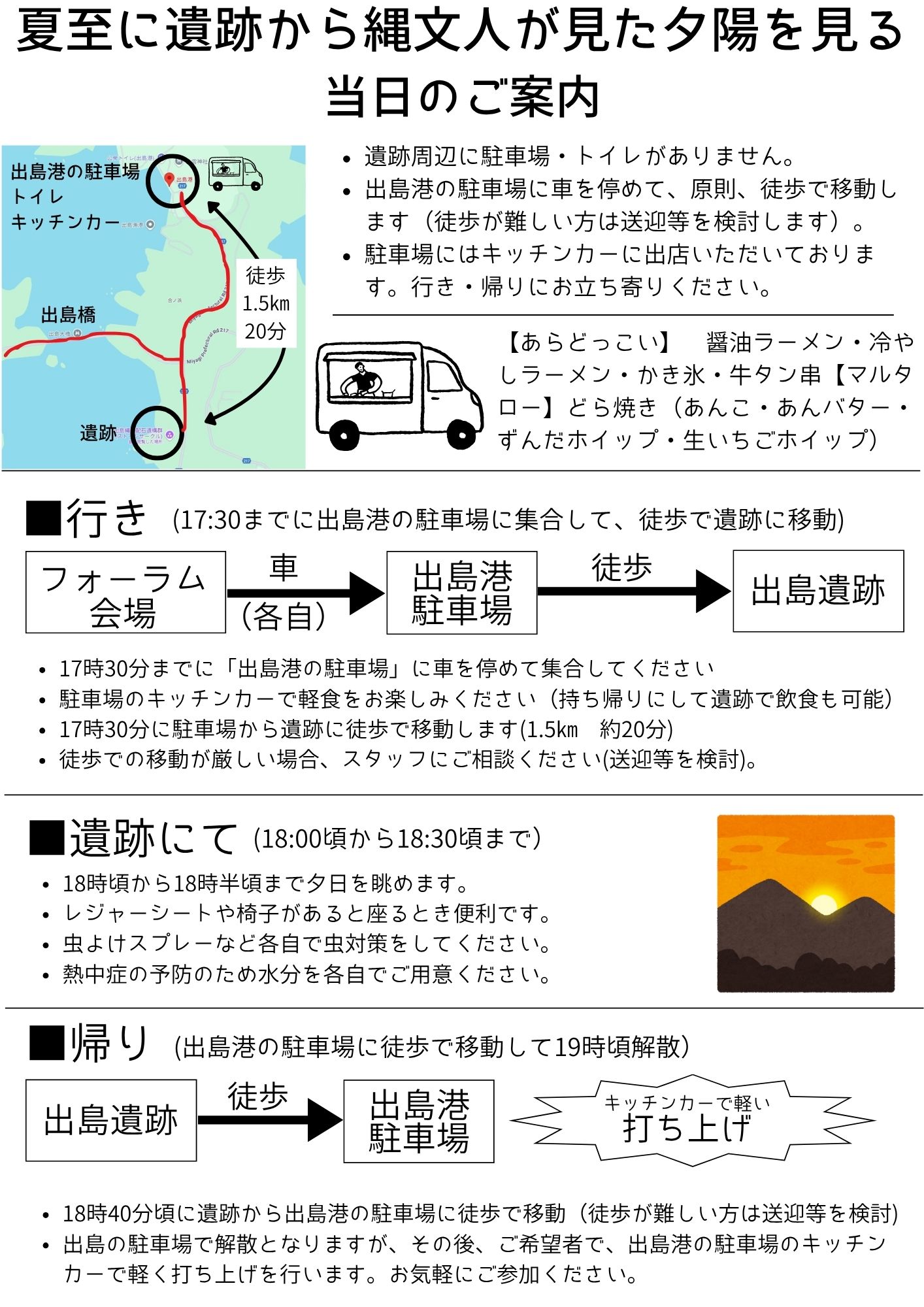

4.縄文の人々が見た夏至の夕日を見る【出島遺跡 17:30-19:00】

夏至の夕日を眺める

実際に出島ストーンサークルの遺跡に行き、海や山の音、風を感じながら、石投山の真上付近に沈む夏至の夕日を眺めます(曇りで太陽が見えないこともあります)。簡単な遺跡の説明をスタッフが行いますが、各自が自然の中で自由に過ごす時間となります。現地集合、途中参加・途中退室自由となっています。

地図

駐車場

出島配石遺構の周辺には駐車場がありません。出島地区にある駐車場に車を停めて、遺跡まで徒歩で移動ください(徒歩20分)

参考:出島ストーンサークルのロマンを追った映像作品

出島の配石遺構は、夏至と冬至を観測する縄文の人々の天文台だったのではないか、という仮説を立て、2013年から2015年にかけて、夏至と冬至に登山やキャンプをして日の出や日の入りを拝み、人間と自然との関わりを探った、一般社団法人 対話工房様のプロジェクトの映像作品があります。

5.これからについて

きっかけ:縄文トーク@女川

女川の書店、本のさかいは「女川をキャンパスとした学びの場づくり」をテーマに、2025年2月から縄文の勉強会「縄文トーク@女川」(無料)を始めました。

この縄文トーク@女川には毎回20名以上の人々が集まり、縄文に関心がある人々が想像以上に多いことが分かりました。

- 2025年2月11日(月)、縄文トーク@女川第1回

- 2025年3月24日(月)女川の縄文遺跡には何が眠っているのか?「出島貝塚」から考えよう

- 2025年4月14日(月)創作ばなし 出島配石遺構は「〇〇」だった

この勉強会での話し合いのなかで、有志による女川縄文フォーラムの企画が立ち上がりました(主催:女川縄文フォーラム実行委員会 事務局:本のさかい)。

縄文トーク@女川は、今後も定期的に開催しますので、お気軽にお越しいただけたら幸いです。

協賛のご依頼

もし女川を縄文で盛り上げることができたら、多くの人々が女川を訪れるようになります。この可能性の探求するため、本フォーラムへの協賛を何卒よろしくお願い申し上げます。

女川縄文フォーラム実行委員会(事務局:本のさかい)

連絡先:booksakai3@gmail.com

縄文を女川町制100周年のプロジェクトに!&女川の縄文を盛り上げる団体

女川町は、2026年に町制施行100周年になることを記念して、新しいプロジェクトを募集しています。そこで、女川町に縄文を活用した町づくりについて検討していただきたいと考え、陳情したいと考えております。趣旨にご賛同くださる皆様、ぜひご署名いただけたら幸いです。陳情書原案

また、女川の縄文遺跡の保存や活用を図るためにはそれを推進・応援する団体が必要となりますが、現在、女川町にはそのような団体がありません。そこで本フォーラムがきっかけとなり、女川の縄文に関心がある町内外の人々がつながって、女川の縄文遺跡の保存・活用に取り組む団体(「女川縄文会(仮)」)が立ち上がることを期待しております。

イベントをお手伝いくださる方を募集

イベントのプロモーションや当日の運営をお手伝いくださる方を募集しております。女川縄文フォーラム実行委員会(事務局:本のさかい 連絡先:booksakai3@gmail.com)までご連絡いただけたら幸いです。

ネットで書籍を購入するならオンライン書店e-hon&本のさかい

店内には縄文関係の本がございますのでお気軽にお越しください。また、ネットで本を購入する場合、オンライン書店e-hon&本のさかいをご利用ください。

—————–

女川縄文フォーラムはこちらのフォームからお申込みください。

—————–