60年の時を経て。出島縄文探検隊が発見したこと

縄文人のカレンダーだった?宮城・出島の配石遺構に隠された驚きの仮説!

縄文時代の人々は、一体どんな世界を見ていたのでしょうか?星の動きを読み、季節の移ろいを感じていた彼らの知恵には、現代の私たちも驚かされるばかりです。

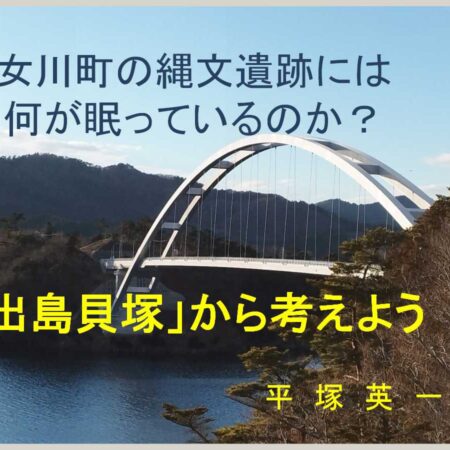

先日、そんな縄文のロマンに満ちた報告会(第4回縄文トーク@女川)が開催されました。テーマは、宮城県女川町出島にある「配石遺構群」。この謎多き遺跡の測量に、なんと手作りの道具とドローンで挑んだというのです!

報告会では、驚くべき発見と、聞いているだけでワクワクするような壮大な仮説が語られました。この記事では、その熱気あふれる報告会の様子を詳しくレポートします。縄文好きのあなたも、きっと胸が熱くなるはずです!

測量のプロが挑む、手作り感あふれる縄文調査

今回の報告会で発表を行ったのは、工業高校で測量を学んだという道賀さん。彼は、出島の配石遺構の謎を解き明かすため、仲間たちと調査チームを結成しました。驚くべきは、その調査方法です。

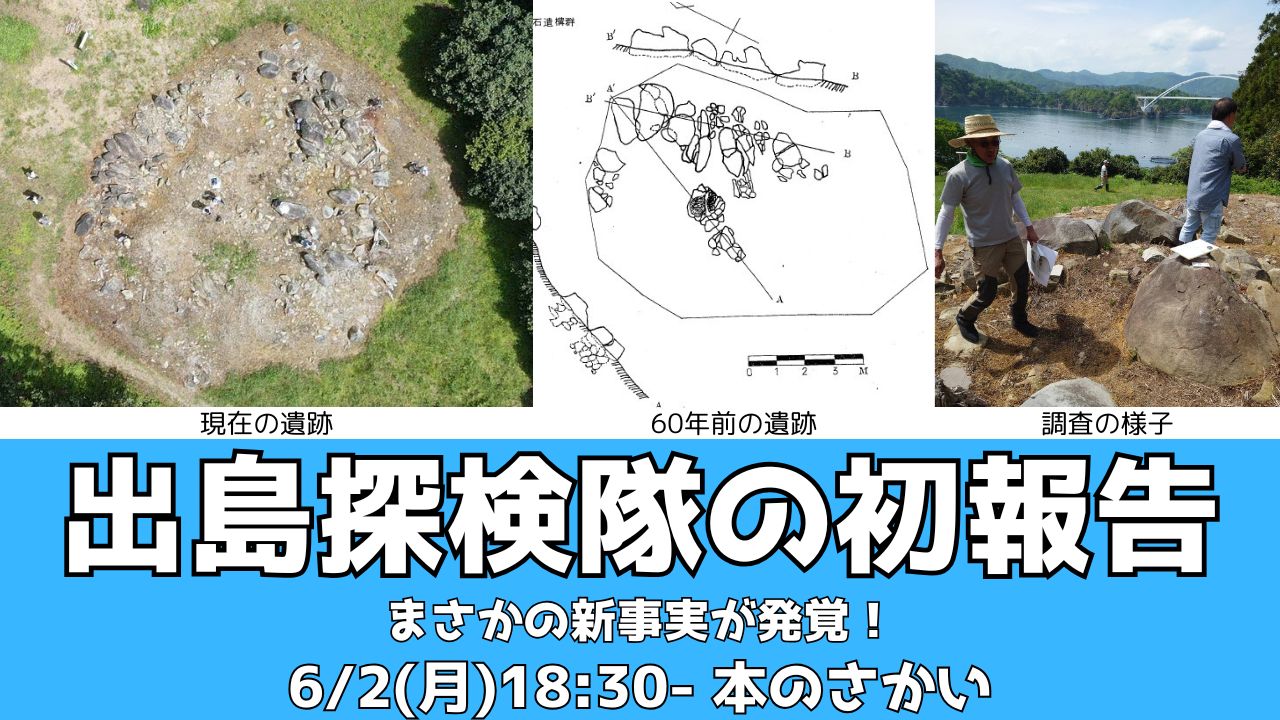

最新の測量機器ではなく、なんと100円ショップで揃えた道具や手作りの装置を駆使して、遺跡の正確な測量に挑んだのです。ドローンで上空から撮影し、手作りの方位盤で方角を割り出す。そのユニークで情熱的なアプローチに、会場は冒頭から引き込まれていました。

測量の基本「真北」と「磁北」から見えてくる縄文人の視点

発表では、まず測量の基本となる「北」の話から始まりました。私たちが普段使っている方位磁石が指す「磁北」と、地球の自転軸の北である「真北(北極星の方向)」には、実はズレがあるのだそうです。

縄文時代の人々は、夜空に輝く北極星を目印に、正確な「北」を把握していたのではないか。発表者は、地軸の傾きが四季を生み出す仕組みを図解しながら、縄文人がいかに天体の動きを生活に結びつけていたかを分かりやすく解説してくれました。

驚きの発見!60年前の記録と現在の配置の「ズレ」

今回の調査で重要な発見がありました。それは、約60年前(1960年代)に小牛田農林高校の郷土研究班が作成した調査記録と、現在の石の配置に明らかな「ズレ」があるということです。

この事実は、長い年月の間に地震や自然の風化によって石が動いた可能性などを示唆しています。この発見は、遺跡の謎をさらに深め、参加者からも驚きの声が上がりました。

【壮大な仮説】配石遺構は「山の動き」を読むためのカレンダーだった?

今回の報告会でも「この配石遺構は、周囲の山々と太陽の動きを利用した、縄文人のカレンダーだったのではないか?」という仮説・ロマンが話題になりました。冬至は第六天山、夏至は石投山の頂上に太陽が沈むことから、季節を把握していた可能性についてです。縄文人は山のどの位置に太陽が沈むかを見ることで、「今は鮭が獲れる時期だ」「そろそろアサリの採り頃だ」といった季節の移り変わりを把握していたのではないか、と発表者は語ります。

今後の展望と「第2次出島探検隊」への期待

質疑応答では、参加者から様々な質問が飛び交いました。最後には、「第2次出島探検隊を結成し、この謎をさらに追究したい」という力強い宣言も飛び出し、会場は大きな拍手に包まれました。

まとめ

今回の報告会は、遺跡に行って測量をして、60年前の調査報告と比較してみたら、60年前とは異なることが分かったというものですが、遺跡にいって現場を調べることが楽しい、ということが伝わったことに大きな意義があると思います。探求は始まったばかりです。これからの活動からも目が離せません!